Eine Nacht - 1. /2. September 1942

Nun, warum diese Ausstellung und warum jetzt ?

Die Ausstellung haben wir schon einmal im November 2015 im Rahmen des Friedenskonzertes in der Pfarrkirche „Hl. Dreifaltigkeit“ präsentiert. Auf vielfachen Wunsch zeigen wir diese Ausstellung erneut. Die Idee war ursprünglich sie zum 80 Jahrestag des Angriffes wieder auszustellen. Aber als im Februar 2022 Russland die Ukraine überfiel, dachten wir, dass sich im September desselben Jahres niemand eine Ausstellung über Krieg ansehen würde. Wir ändern nicht das Weltgeschehen, aber nach drei Jahren. weiteren aktuellen Kriegen und Krisengebieten wollen wir doch nochmal wenigstens hier im Ort in Erinnerung rufen, was Krieg bedeutet.

Seit 5 Uhr 45 wird zurückgeschossen, mit diesen Worten teilte Adolf Hitler am 1. September der deutschen Bevölkerung den Ausbruch des 2. Weltkrieges mit. Das Kriegsschiff Schleswig-Holstein beschoss die Westerplatte bei Danzig, als angebliche Vergeltungsmaßnahme für einen polnischen Überfall auf eine Radiostation in Grenznähe. Nach den Schrecken und der Not, die der erste Weltkrieg über das Land gebracht hatte, war die Mehrzahl der Bevölkerung keineswegs für einen erneuten Krieg zu begeistern. Aber durch die schnellen Erfolge der Wehrmacht besonders der Luftwaffe erfasste die Deutschen eine Siegeseuphorie.

Nach dem raschen Fall Polens begann der Westfeldzug. Hierzu war die Bevölkerung Fraulauterns bekanntermaßen evakuiert worden. Am 20 Mai 1940 überschritt die 57 Infanteriedivision die belgisch-französische Grenze. Durch den Durchmarsch der neutralen Länder Belgien, Niederlande und Luxembourg wurde die Maginotlinie der Franzosen umgangen und auch hier fand mit Hilfe der Luftwaffe der sogenannte Blitzkrieg statt, der Frankreich in kurzer Zeit besiegte.

Großbritannien hatte mit Winston Churchill einen neuen Premierminister, der die Nachgebe- Politik seines Vorgängers nicht fortführen wollte. Damit war für Hitler klar, dass Großbritannien kein Verbündeter werden würde, und er startete in der 2. Jahreshälfte 1940 massive Luftangriffe auf die Insel. Die Städte London, Coventry, Birmingham, Liverpool, Sheffield und Cardiff wurden bombadiert. Es war die Operation Mondscheinsonate in der Nacht vom 15.auf den 16. November 1940 bei der die Luftwaffe mit 500 Flugzeugen Coventry 14 Stunden lang bombadiert und fast völlig zerstörte

Die Luftschlacht um England wurde aber letztendlich von der deutschen Luftwaffe verloren.

Da für Churchill ein Einmarsch ins besetzte Frankreich nicht in Frage kam, begann Großbritannien mit Hilfe der USA seinerseits mit Luftangriffen auf deutsche Städte. Schnell stellte sich raus, dass die Bomberverbände am Tag zu sehr von der deutschen Luftabwehr gefährdet waren. So ging man zu Nachtflügen über und nahm Industrie, Infrastruktur und militärische Ziele ins Visier.

Foto: Gerhard Serriere Foto: Gerhard Serriere

Ab 1942 sollten aber auch zivile Ziele beschossen werden, das sogenannte „moral bombing“, damit sollte die Moral der Bevölkerung zermürben werden und so ein Aufbegehren von Innen gegen die Nationalsozialistische Regierung bewirkt werden. General Arthur Harris entwickelte den sogenannten Tausend-Bomber-Angriff. Die deutsche Flugabwehr und das deutsche Nachtjäger-Leitsystem sollten schlicht überfordert werden. Diese Taktik der Royal Airforce sollte die britischen Verluste geringhalten. Der erste Angriff dieser Art erfolgte am 30. Mai 1942 auf Köln. 1455 Tonnen Bomben wurden in 90 Minuten auf die Stadt abgeworfen. In der Regel wurde nur ein Großangriff pro Nacht geflogen.

Bei den Angriffen wurde eine Kombination von Brand- und Sprengbomben benutzt. Nach Ausleuchten des Bombenziels und der Abgrenzung des Gebietes durch rote Signale sollten zum Angriffsbeginn schwere Blockbuster- Bomben Gebäude auseinanderreißen und Dächer abdecken, damit wurden die Straßen für Hilfskräfte unpassierbar, kleine Bomben deckten die Dächer dann vollends ab. Danach konnten Phosphor- Bomben alles in Brand setzen. Ab dem 15. August 1942 flog die Pathfinder-Force den Bomberverbänden voraus, um die Ziele zu markieren.

Die Nacht des 1. auf den 2. September 1942.

Der Einsatzplan des britischen Bomberverbandes lautete „Bombardierung der Stadt Saarbrücken“. Die Flugzeuge waren mit Kompass, Kartenmaterial und Tachometern ausgestattet. Weitere Hilfsmittel waren Landmarken, auch in der Nacht. Die Bevölkerung versuchte durch Verdunkelung die Orientierung zu erschweren. Aber die Hüttenbetriebe in Völklingen und Saarbrücken konnten einen Lichtschein nicht völlig vermeiden. Eine weitere Orientierung war die Saar. Der Mond spiegelte sich im Wasser und die Piloten konnten daran entlangfliegen. In Saarbrücken hatte man den Deutschmühlenweiher abgelassen, da diese große Wasserfläche ebenfalls eine Orientierung bot.

Auch in Fraulautern kam es ab 1942 durch diese neue englische und auch mehr und mehr amerikanische Strategie immer öfter zu Fliegeralarm. Die Sirenen ertönten, wer in der Nähe eines Bunkers wohnte, ging dort hin, viele Bewohner gingen aber in ihre Keller vor allem nachts. Nachbarn hatten sich zusammengeschlossen und trafen sich in dem Keller der Häuser, der am sichersten schien. Es waren noch nicht viele Keller zusätzlich abgestützt. Denn bisher gab es zwar Alarm aber die Flugzeuge flogen über Fraulautern, Saarlouis, Roden und die anderen Orte der Gegend, um größere Ziele zu erreichen.

Am 1. September 1942 starteten 231 Flugzeuge in England - Richtung Saarbrücken.

Foto: Archiv Guido Fontaine Foto: Archiv Guido Fontaine

Der 1.September war ein Dienstag, es war ein damals normaler Tag in Fraulautern. Die wehrfähigen Männer waren an der Front. In den Fraulauterner Betriebe wurde auf Hochtouren für die Wehrmacht produziert. Die Frauen versorgten Haus und Garten, kümmerten sich um die Versorgung der Familie oder arbeitet auch bereits in den Fabriken. Die Kinder gingen in die Schule und spielten später auf der Straße. Alltag. Nach dem Abendbrot ging man zu Bett.

Der englische Bomberverband ist im Anflug, und nun passierte das Verhängnis. Die bereits vorher beschriebenen Pathfinder- Maschinen flogen die Saar entlang, Warum kann man nur vermuten: wenn man von Nordwesten anfliegt, kommt entlang der Saar erst die Dillinger Hütte dann Roden, Fraulautern, Saarlouis genau wie die Völklinger Hütte vor Saarbrücken liegt. Vielleicht deshalb.?

Die Pathfinder irrten sich, sie setzten ihre Markierungen über Fraulautern, Roden, Saarlouis ab. Die sogenannten Christbäume, wie es im Volksmund hieß, weil die Leuchtspuren wie Lametta vom Himmel regneten.

Die nachfolgenden Bomber warfen ihre tödliche Last überwiegend über Fraulautern und Roden ab. Unser Vorsitzender hat hierzu viele Dokument in den Geheimarchiven Ihrer Majestät gefunden, die heute zum Glück nicht mehr so geheim sind.

Es traf In Fraulautern die Siedlung, die obere Lebacher Straße, die Ulanenstraße, sowie weiter Häuser Fraulauterns, Roden und Saarlouis. 31 Zivilisten in Fraulautern verloren ihr Leben.

Als der langgezogene Sirenenton der Entwarnung erklang, kamen die Menschen auf die Straße. Die getroffenen Hauser waren zerstört, überall lagen Trümmer und es brannte, auch die Firma Meguin.

Sofort wurden Löschmaßnahmen ergriffen und man begann verschüttete Keller freizuschaufeln, um die Bewohner zu retten. aber wie bereits erwähnt kam für 31 Menschen in Fraulautern jede Hilfe zu spät. Auch Roden und Saarlouis hatten Opfer zu beklagen. Die Opfer waren größtenteils Frauen, Kinder und ältere Menschen. In der Lebacher Straße wurden zwei benachbarte Häuser getroffen und zwei Familien komplett ausgelöscht, während die Väter an der Front waren. Jedes Opfer hatte seine Familie und seine Geschichte. Es würde den Rahmen sprengen alle zu erzählen.

Auf dem alten Fraulauterner Friedhof liegt, der sogenannte Soldatenfriedhof, offiziell Ehrenfeld genannt. Wer sich die Grabsteine mal genau ansieht, stellt fest, dass neben Soldaten des ersten und zweiten Weltkrieges dort fast alle 31 Opfer dieser Nacht beerdigt sind. Fast ein Drittel der Grabsteine sind Frauen und Kinder.

Foto: Archiv Guido Fontaine Foto: Archiv Guido Fontaine

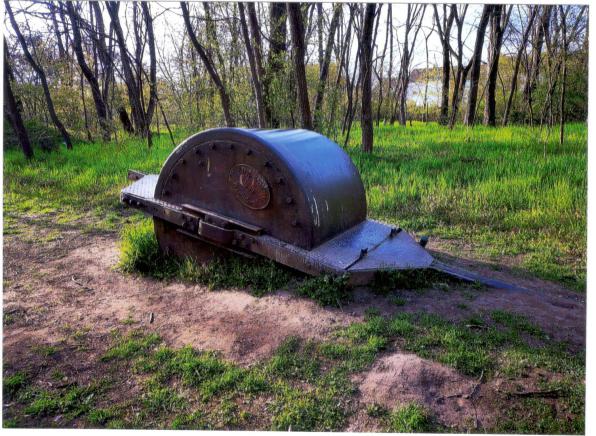

Eine Straßenwalze für Fraulautern

Ganz oben bei den Fischweihern des Angelsportvereins Fraulautern, welche die drei Quellen am Oberlauf des Fraulauterner Baches überdecken, hinter der Gaststätte „Forellenhof“ direkt am Kinderspielplatz, steht – zu einem Teil im Erdreich – eine gusseiserne Straßenwalze, von vielen achtlos passiert und daher nicht echt registriert, obwohl sie doch eine beachtliche Größe besitzt.

Foto: Guido Fontaine

Es handelt sich um eine schwere Straßenwalze mit einem Durchmesser des Walzenkörpers von 1,50 m. Von der Deichsel bis zur Kante der ca. 1,00 m langen Stellfläche am rückwärtigen Ende hinter dem Abstreifer hat das Gerät eine Gesamtlänge von ca. 4,25 m. Es handelt sich nicht um eine selbstfahrende Walze, wie sie vielleicht als Dampfwalze – noch

Foto: Guido Fontaine

lange Zeit nach dem letzten Krieg vereinzelt eingesetzt – bekannt ist, sondern um eine einachsige Walze, die – gewissermaßen als Anhänger – von einer Zugmaschine gezogen werden musste. Sie besteht aus einem Walzenzylinder mit einer Glattmantelbandage von (außen sichtbar) 9 cm Dicke, die an beiden Enden durch aufgeschraubte Felgen geschlossen ist. Diese Glattmantelbandage muss jedoch – von außen nicht messbar – um ein Mehrfaches dicker sein, denn die Seitenabdeckungen (Felgen) sind vom Außenrand etwa 15 – 17 cm entfernt, weil die Schrauben der Abdeckung dort ihr Gewinde haben. Das bedeutet, dass wahrscheinlich diese Glattmantelbandage, die die Lauffläche der Walze darstellt, in Wahrheit eine Dicke von ca. 20 cm haben dürfte. Hinter dem 1,20 m breiten Walzenkörper befindet sich ein Abstreifer, der anhaftende Erdklumpen nach unten abstreifen soll. Der hintere Teil ist mit einem Profilblech versehen, auf welches man zusätzliche Gewichte (Steine, Wasserbehältnisse) auflegen konnte, um die Verdichtungsleistung zu erhöhen.

Foto: Guido Fontaine

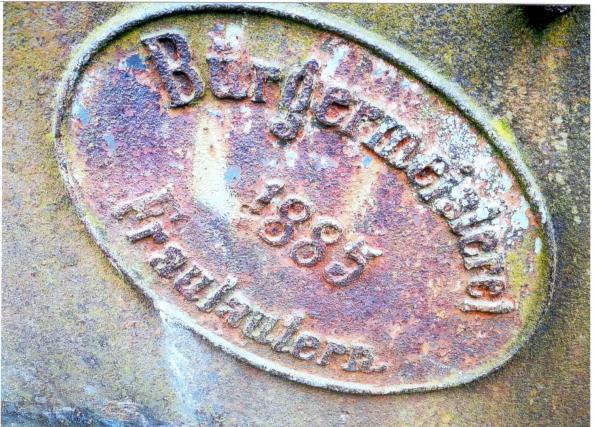

Versetzt man sich in die Fahrtrichtung der Walze, so befindet sich auf der rechten Abdeckung des Walzenkörpers eine ovale, aufgeschweißte Plakette mit dem Eigentümerhinweis „Bürgermeisterei Fraulautern“

Foto: Guido Fontaine

und dem Anschaffungsjahr 1885. Auf der linken Seite ist mit acht 6kant-Schrauben eine gusseiserne Plakette aufgeschraubt, welche die Worte „Quint bei Trier“ trägt.

Foto: Guido Fontaine

Damit wird deutlich, dass eine Firma Quint, offenbar bei Trier ansässig, dieses gewichtige Gerät gegossen hat. Farbspuren innerhalb dieses Ovals lassen erkennen, dass der Firmenname einmal rot unterlegt war. Auf der gleichen Seite, dieser Plakette entgegengesetzt, befindet sich noch einmal die gleiche ovale Plakette mit dem Eigentümerhinweis und dem Anschaffungsjahr (z. Zt. teilweise in der Erde verborgen). Auf der rechten Seite kann man außerdem einen Schraubverschluss erkennen (mit Vierkant), der offensichtlich der Befüllung des abgedichteten Walzeninneres mit Wasser dienen soll. Über der Walzennabe befindet sich beidseitig eine Öffnung (z. Zt. mit Sand verstopft), die dazu dient, auf die Achse Schmiermittel einzupressen.

Fotos: Guido Fontaine

1. Die Quinter Hütte

Die Quinter Hütte hat ihren Ursprung im Jahre 1683 als Franz Pidoll am Quintbach in Trier-Ehrang auf Grundbesitz des Klosters Himmerod einen Hochofen errichtet, 1697 eine ehemalige Mahlmühle hinzuerwirbt und dort eine Eisenschmelze anlegt. Verarbeitet wurden der Braun- und Roteisenstein, vielfach aufgefunden in der Form der bei uns bekannten „Lebacher Eier“, aus den Gruben („Nester“) von Ehrang, Ramstein, Zemmer, Rodt, Schleitweiler und Schweich. Die Konzession datiert vom 6. April 1702. Der Nachfolger in der Familie, die am 18. Mai 1714 noch unter ihrem Firmengründer geadelt wurde, Louis de Pidolle (zu Quintbach) erwirbt mehrere Eisenhütten in der näheren Umgegend hinzu, konzentriert aber die Produktion in Ehrang, so dass sich die Hütte zu einem bedeutenden Unternehmen und der Wohnplatz Quint zu einem Arbeiterdorf entwickelt. Bei Einmarsch der französischen Truppen 1794 wird die Hütte weitgehend zerstört; die Produktion bricht völlig zusammen. Der Wiederaufbau beginnt unter dem Pächter Heinrich Limbourg ab dem Jahr 1800.

1827 erwerben die Gebrüder Philipp Heinrich, Heinrich Adolf und Christian Friedrich Krämer aus St. Ingbert die Quint; ab 1843 führt Adolf Krämer das Werk als Alleinbesitzer. Von den unmittelbaren Vorbesitzern (Franz Carl von Wendel und Herkules Graf von Serre, beide verstorben 1825) bzw. von deren Erben waren an die Gebrüder Krämer verkauft worden die Eisenwerke der Quint mit Mahl- und Sägemühle, Ziegelei sowie sonstigem Ackerland, Wiesen, Gärten, Weinbergen und Weihern auf den Bännen von Ehrang, Issel, Schweich und Mülchen sowie verschiedener umliegender Wälder einschließlich aller Gerechtsame auf Sand- und Lehmgruben sowie verschiedene weitere Gruben im Regierungsbezirk Trier. Damals belief sich der jährliche Verbrauch beim Hochofen und den Frischfeuern auf durchschnittlich 5.000 Klafter Holz, teils aus den eigenen Waldungen aber auch aus königlichen Wäldern. Beim Schneidewerk wurden jährlich 3.000 Zentner Saarbrücker Steinkohlen verbraucht, die per Schiff leicht und schnell herangebracht werden konnten, weil sich die Werksanlagen ziemlich in der Nähe des Moselufers befanden. Man verschaffte sich auch die Konzession zum Erzabbau (Eisenstein) in den Gruben von Harford, Zemmer, Ohrenhofen und Sefferweich.

Die Produktion der Quint bestand zu Beginn des 18. Jahrhunderts aus der Fertigung von Kamin- und Takenplatten, denn Takenplatten verschlossen sowohl in einfachen Bauern- als auch in Bürgerhäusern den Wanddurchbruch zwischen Küche und Wohnstube und leiteten die Hitze des Küchenofens in den danebenliegenden Stubenraum weiter. Die Kaminplatten waren an der Rückseite des offenen Kamins befestigt, die damit das Mauerwerk von dem brennenden Feuer schützten. Ein zweites wichtiges Erzeugnis waren Öfen, nämlich Kastenöfen sowie Säulen- und Rundöfen. Daneben wurden auch Eisen zur Weiterverarbeitung hergestellt, beispielsweise Nageleisen für die Nagelschmiede, die für die einzelnen Berufe und Verwendungszwecke spezielle Nägel herstellten. Dennoch hatte die Hütte schon in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts einen Niedergang erfahren durch den starken Wettbewerb mit anderen, neu gegründeten Hütten in der nahen Umgegend sowie die Verteuerung der Rohstoffe sowohl bei Erzen als auch bei Brennstoffen. Ab 1830 wiederum förderten die wirtschaftlichen Bedingungen einen raschen Aufschwung. Nach und nach konnten Dampfmaschinen in der Eisenindustrie eingesetzt werden; außerdem konnte die Meiler- bzw. Holzkohle größtenteils durch Steinkohle und Koks ersetzt werden. Unter der Führung von Adolf Krämer gehörte die Quinter Hütte bald zu den größten Werken im Regierungsbezirk Trier, zu dem auch der überwiegende Teil des Saargebiets gehörte. Vorallem ermöglichte die Produktion von Eisenbahnschienen und Befestigungsmaterial eine ganz enorme Betriebsvergrößerung. Hauptabnehmer war die Rheinische Eisenbahngesellschaft. Während die Belegschaft 1867 noch aus 583 Personen bestand, waren es im Jahr 1872 bereits 1.200 Personen (Arbeiter und Verwaltungspersonal). Nach dem Krieg von 1870/71 hatte das Werk einen erneuten Niedergang infolge der billigeren Eisenproduktion der lothringischen Hüttenwerke erlebt. Adolf Krämer starb im Januar 1876 nach dem Anschluss von Elsass-Lothringen. 1878 ging die Aktiengesellschaft „Quinter Eisenhüttenwerk“, die im August 1874 gegründet worden war, in den Besitz der neugegründeten „Gewerkschaft Quint“ über, die Werksanteilscheine (Kuxe) ausgab zum Zwecke der Kapitalbildung. Die überwiegende Anzahl dieser Anteile gingen an die saarländische Verwandtschaft, auch die angeheiratete Verwandtschaft der Gebrüder Krämer; die Ehefrau Henriette des Adolf Krämer war eine geborene Röchling. Um die Jahrhundertwende ging trotz dieser neuen Kapitalbildung die Konkurrenzfähigkeit der Quinter Hütte weiterhin zurück. Die Walzwerke waren noch ausreichend beschäftigt. Die Hochöfen arbeiteten fast ausschließlich für den Bedarf der eigenen Puddel- und Walzwerke. Die Gewerkschaft Quint wurde im April 1912 von einer belgischen Gesellschaft übernommen. Vor dem 1. Weltkrieg hatte das Werk dann noch 680 Arbeiter. Nach dem Ende des 1. Weltkrieges verschärfte sich die Situation noch einmal, weil die lothringischen Erzgruben und Hütten durch den Wiederanschluss an Frankreich wegfielen. Zwar konnte wiederum die Gießerei erweitert werden und die alten Produkte (Zimmeröfen, Kesselöfen und Maschinenguss) wieder verstärkt aufgelegt werden. 1918 geht das Werk an den Lothringer Verein Aumetz-Friede, dann an den Hütten- und Bergwerksverein Berlin-Rauxel, der später im Klöckner-Konzern aufgeht. Im Frühjahr 1925 wird das Walzwerk stillgelegt, im Jahre 1960 wird die Ofenfertigung eingestellt. Am 31. Januar 1972 wird das Zweigwerk Quint der Klöckner-Werke geschlossen (Quelle: Werner Schuhn u. a., Quint. Eine Geschichte des Stadtteils und der ehemaligen Eisenwerke, Trier 1984). Die Firma Quint gehörte – wie gesehen - zu der Zeit der Entstehung dieser Straßenwalze zu den größten Eisenhüttenwerken in der Rheinprovinz.

2. Der Besteller: Die Gemeinde Fraulautern.

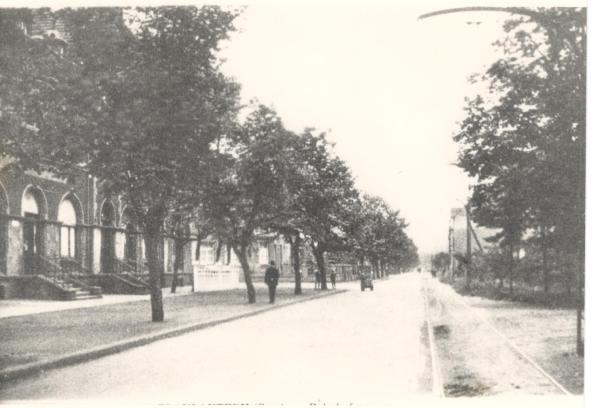

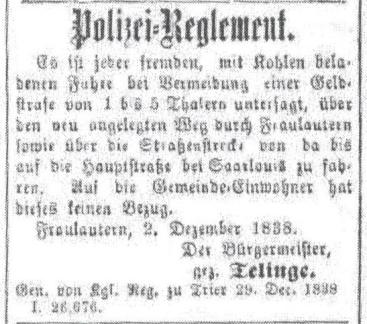

Als Fraulautern nach dem 2. Pariser Frieden mit der Übergabe der Festung Saarlouis am 1. Dezember 1815 preußisch geworden war, oblag es auch der hiesigen Bürgermeisterei für den Ausbau der örtlichen Straßen zu sorgen, aber nicht nur allein in Fraulautern selbst, sondern auch in den zur Bürgermeisterei Fraulautern zusammengeschlossenen Ortschaften. Nach der Neueinteilung des von Preußen übernommenen Gebietes war Fraulautern am 16. Januar 1816 nämlich Sitz einer Bürgermeisterei geworden, die die Gemeinden Fraulautern, Roden, Ensdorf, Hülzweiler und Griesborn umfasste; am 18. August 1816 kamen als weitere Gemeinden Dillingen und Pachten hinzu. Lediglich der Ausbau der Straßen als überörtliche Durchgangsstraßen war Sache der Bezirksregierung in Trier. So hatte auch die Saarbrücker Straße in Fraulautern zuerst den Namen „Provinzialstraße“ erhalten; erst später wurde die Straße in „Saarbrücker Straße“ umbenannt. Trotz dieser Namensgebung wird auch heute noch gelegentlich im örtlichen Sprachgebrauch die Straße als „Enstroffer Weg“ nach dem unmittelbaren Nachbarort bezeichnet. In Fraulautern hatte man schon sehr früh nach dem Verfahren von John Loudon McAdam eine ganz neue, breite, schnurgerade Straße angelegt, die etwa in Höhe der heutigen Eisenbahnbrücke begann und in welche der „Wellinger Weg“ und der „Enstroffer Weg“ einmündete. Diese Straße, die bis zur Rodener Schanze ging, hatte zunächst keinen Namen; man nannte sie einfach nur „Chaussée“, ausgesprochen aber nicht nach der französischen Schreibweise, sondern „Schóóße“, mit betontem langezogenem ó. Diese Straße war nach dem schottischen Erfinder der Bauweise John Loudon McAdam dreistufig aufgebaut, um ihre Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit zu verbessern. Der Aufbau bestand aus drei Lagen Schotter von unterschiedlicher, nach oben feinkörniger werdenden Qualität, die auf einer gewölbten Grundfläche aufgebracht und unter

Foto: Guido Fontaine

Zugabe von Wasser verdichtet wurden. Seitlich verliefen die Entwässerungsgräben. Diese Konstruktion war sehr aufwendig, ergab jedoch einen sehr fortschrittlichen selbstentwässernden Straßenbelag. Eigentlich könnte man diese Straße als „Umgehungsstraße“ bezeichnen, denn rechtsseitig, zum späteren Bahndamm gelegen, gab es noch keine Bebauung. Bahnhofstraße konnte man sie noch nicht nennen, da noch kein Bahnhof vorhanden war. Kurz nach der Fertigstellung wurde die Straße jedoch teilweise wieder gesperrt. Um den Straßenbelag zu schonen, erließ der damalige Bürgermeister Telinge am 2. Dezember 1838 ein Polizeireglement, wonach jeder fremden, mit Kohlen beladenen Fuhre bei Vermeidung einer Geldstrafe von 1-5 Talern untersagt wird über den neu angelegten Weg durch Fraulautern sowie über die Straßenstrecke von da bis auf die Hauptstraße bei Saarlouis zu fahren (vgl. Anzeige). Von diesem Verbot waren die Gemeindeeinwohner nicht betroffen. Das Verbot betraf also nur auswärtige Nutzer, die zur Unterhaltung der Straße keine Steuern zahlten.

Als dann später Mitte der 50er Jahre des 19. Jahrhunderts die Eisenbahn fertiggestellt wurde, die die beiden Ortsteile Lautern und Kirchhofen

zerschnitt, mussten die Straßen zunächst den veränderten Gegebenheiten angepasst werden. Erst 1910 wurden die beiden Bahnübergänge in der Mitte des Ortes beseitigt und durch eine Brücke ersetzt; außerdem wurden zwei Unterführungen geschaffen.

Aus der Schulchronik ist zu entnehmen, dass Fraulautern „nach Art der Städte“ seit Herbst 1877 (erst) amtliche Straßenbezeichnungen für 13 Straßen einführte, nämlich Kloster – Saarlouiser – Garten – Bahnhof – Lebacher – Rodener – Karthäuser – Mühlen – Hülzweiler – Puhl – Saarbrücker – Saar- und Ulanenstraße. Bis dahin waren die Häuser in Fraulautern nach der Reihenfolge ihrer Entstehung durchlaufend nummeriert, ganz gleich, in welchem Straßenzug sie sich befanden. Danach wurde auch das sonstige Straßennetz weiter ausgebaut, insbesondere die Querstraßen zwischen den Hauptdurchgangsstraßen, die nach wie vor in der Methode nach McAdam gebaut wurden. Später wurden sie mit Teer befestigt, der von der Firma Meguin zur Verfügung gestellt wurde.

Offenbar für diese Arbeiten wurde die neue Walze angeschafft, die 1885 von der Firma Quint geliefert wurde.

3. Der Eigentümer: Die Kreisstadt Saarlouis

Eigentümerin der Walze wurde durch die Neugründung der Stadt Saarlautern, zu der bereits der heutige Stadtteil Roden gehörte, die Stadt Saarlautern, zu der neben Fraulautern auch noch Lisdorf, Beaumarais und Picard hinzukamen; als Rechtsnachfolgerin ist Eigentümerin nunmehr die Kreisstadt Saarlouis. Sicherlich dürfte sie im Straßenbau heute keine Verwendung mehr finden. Sie stellt jedoch unzweifelhaft einen erhaltenswerten Gegenstand der Industriegeschichte dar, der jahrzehntelang für den Betriebshof der Bürgermeisterei Fraulautern im Straßenbau zum Einsatz kam und gewiss auch noch nach 1935, als Fraulautern Bestandteil der Stadt Saarlautern geworden war. Die Walze kam sogar noch nach dem 2. Weltkrieg Anfang der 60er Jahre zum Einsatz als oben ganz am Ende der Jahnstraße die Schlesier-Siedlung gebaut wurde. Dort wurde sie zur Verdichtung des Schotters auf der Straße und den Wegen eingesetzt und – wie man sagt – von einem alten Traktor gezogen. Nach Beendigung der Arbeiten wurden sie irgendwann oben an den Quellen des Fraulauterner Baches vielleicht 20 m neben dem ersten der genannten Siedlungshäuser abgestellt und blieb dort einfach liegen.

Die Straßenwalze hat jedoch einen anderen Platz verdient. Denkbar wäre es, dass die Walze – natürlich etwas aufgefrischt – im Rahmen des Stadtteilprojektes „Soziale Stadt“ (jetzt: Soziales Miteinander) im Ortskern von Fraulautern einen Platz erhält oder dass sich der städtische Betriebshof ihrer annimmt und sie dort vor dem Verwaltungsgebäude an exponierter Stelle ihre weiteren Tage verbringt.

Gespräche seitens des Vereins und eine Ortsbesichtigung mit dem Leiter des Städtischen Betriebshofs haben bereits stattgefunden. Die Bereitschaft, die Standortfrage zu lösen, ist vorhanden; zur Zeit scheint es allein an einem geeigneten Hebewerkzeug zu liegen.

So liegt die Walze nunmehr schon seit 60 Jahren unbeweglich auf dem gleichen Platz, erzählt jedem, der es hören mag, von der Geschichte der Bürgermeisterei Fraulautern und demmert in der Abenddämmerung vor sich hin.

Foto: Guido Fontaine

Text: Guido Fontaine

Farbfotografien: Guido Fontaine

s/w-Abbildungen: Archiv Guido Fontaine