VHV Saarlouis Fahrt nach Gavelotte und Metz

Die Fahrt des Verbandes der historisch- heimatkundliche Vereine Saarlouis ging dieses Jahr im September nach Gravelotte und Metz in Lothringen.

Nach einem zünftigen „Bedorfinger Frühstück“, wurde das erste Ziel erreicht, das Museum in Gravelotte.

Gravelotte ist ein kleines lothringisches Dörfchen im Westen von Metz. Im Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 trafen unteranderem hier die beiden verfeindeten Armeen aufeinander, ebenso wie in Mars-la-Tour und St. Privat. Nach der Schlacht auf den Spicherer Höhen hatte sich die französische Armee in die Festung Metz zurückgezogen und wollte sich sogar noch weiter bis Chalon- sur -Marne zurückziehen. Die nachrückende preußische Armee und ihre Verbündeten kesselten Metz ein und stellten die abrückende französische Armee eben bei den genannten Orten Mars-la-Tour, St. Privat und Gravelotte. Es fand eine der blutigsten Schlachten dieses Krieges statt.

Foto: N. Ney

In Gravelotte selbst befindet sich ein deutscher Soldatenfriedhof mit Gedenkhalle, ebenso wie es zahlreiche Denkmäler und Einzelgräber beider Nationen rund um dieses heute friedliche Dörfchen gibt.

Das Departement Moselle hat im Ort ein neues Museum errichtet, um die Schrecken dieses in Deutschland doch fast vergessenen Krieges aufzuarbeiten. Es ist das einzige Museum in Europa, das sich einzig dem Kriege 1870 und der Annexion des Elsass und des Departement Moselle durch das Deutsche Reich widmet.

Dabei war es der sogenannte dritte Einigungskrieg von Otto von Bismarck, der seinen geplanten Ausbruch durch die Emser Depesche fand. Es ist eine sehr interessante und informative Darstellung der Ereignisse in Bildern, Dokumenten, Fundstücken und Filmdokumentationen. Die Sammlung umfasst weiterhin französische und deutsche Militärsammlungen, Gebrauchsgegenstände, Zeichnungen, Skulpturen, Presseausschnitte, Berichte von Soldaten u.a. auf 900m². Deutlich wird, keiner der beiden Kriegsteilnehmer war unschuldig an den Ereignissen.

Nach einem gemütlichen Mittagessen in Metz spazierte die Gruppe zur berühmten gotischen Kathedrale von Metz, die den Beinamen Laterne Gottes aufgrund ihrer imposanten Fenster völlig zu Recht trägt.

Sie wurde in den Jahren 1220 bis 1520 erbaut und ist dem Hl. Stefan / Saint Etienne geweiht. Ihr Mittelschiff hat eine Höhe von 41 m und die Fensterfläche wird mit 6500 m² angegeben, eine wahrlich stattliche Laterne. Bevor diese besichtigt wurde, fand noch ein sehr kurzweiliger und interessanter geführter Stadtspaziergang statt. Man lernte die Stadt Metz mal aus einer ganz anderen Perspektive kennen.

Die Stadtführerin erläuterte die Stadt- Geschichte und - Geschichtchen während die Gruppe entlang der Mosel spazierte mit Blick auf die Mosel-Insel mit der Kirche Temple Neuf, den Yachthafen, die Altstadt und die Kathedrale, um dann wieder in die Fußgängerzone der Altstadt einzubiegen und sich auf dem Vorplatz der Kathedrale wieder zu finden.

Foto: N.Ney

Erste Siedlungsspuren in Metz stammen aus der Zeit 3000 v.Ch. Sowohl in der keltischen als auch später in der römischen Zeit entwickelte sich Metz bereits zu einem bedeutenden Handelszentren heraus. Die weitere Geschichte war sehr wechselhaft durch die Grenzlage zwischen Deutschland und Frankreich. Durch die Zugehörigkeit zum deutschen Reich nach 1871 wurden viele repräsentative Bauten und Festungsanlagen in dieser Zeit im Preußischen Stil gebaut.

Namensgebung der Pflückobst- Hecke im Klostergarten

Am Dienstag, dem 9. Mai 2023, fand im Garten der Grundschule „Im Alten Kloster“ eine kleine Feier statt. Die im Schulgarten angepflanzte Pflückobst-Hecke sollte einen Namen erhalten. Die Initiative hierzu ging aus vom Frauenbeirat der Kreisstadt Saarlouis. Die Aktion wurde unterstützt durch die Quartiermanagerin Jessica Fischer im Rahmen des Programms „Soziales Miteinander“. Die Ehre sollte einer Frau zu Teil werden, die sich für den Ort Fraulautern in besonderer Weise eingesetzt hat. Auf Vorschlag unseres Vereins wurde als Patin die Äbtissin Johannetta de Wiltz ausgewählt, die vom 6. Juni 1606 Äbtissin des Hochadeligen Frauenstiftes Fraulautern war, in dem sich heute die Grundschule befindet. Ohne ihren persönlichen wie auch finanziellen Einsatz ihrer Familie hätte das Kloster in Fraulautern nach der schwierigen zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts und zu Beginn des 30jährigen Krieges nicht auf Dauer überlebt. Die Äbtissin war es, die wieder Zucht und Ordnung ins Kloster brachte und durch die von ihr finanzierten Baumaßnahmen den Klostergebäuden die Gestalt verlieh, die man auch heute noch sehr gut erkennen kann.

Die Bilder zeigen die Viertklässler nach ihren Gesangsdarbietungen, die nach den Ansprachen durch Verteilen von Brombeeren einen ersten Vorgeschmack auf die spätere Ernte gaben.

Der Vorsitzende des Vereins hatte einige bebilderte Tafeln vorbereitet, um die Person der Taufpatin „Johannetta de Wiltz“ den Schülerinnen und Schülern näherzubringen.

Eröffnung der Seniorenresidenz

Foto: Guido Fontaine

Am Sonntag, den 7.Mai 2023, fand auf dem Gelände der Hülzweilerstrasse 65 die feierliche Eröffnung der Pflegeeinrichtung "Haus Michael" statt, zu welcher die Betreiberin der Einrichtung, die Firma RH Senioren-Residenzen GmbH, eingeladen hatte.

Die RH Senioren-Residenzen GmbH ist eine familiengeführte Betreibergesellschaft für Senioreneinrichtungen mit Sitz in Schifferstadt. Der Einladung waren zahlreiche Fraulauterner Bürgerinnen und Bürger gefolgt.

Im Anschluss an die Eröffung konnte die Einrichtung besichtigt werden. Nach der Eröffnung und einem kleinen Imbiss konnten auch erste Kontakte mit der Einrichtungsleitung und Pflegedienstleistung geknüpft werden.

Unser Verein durfte mit historischen Bildern aus Fraulautern zur Auflockerung der Flure beitragen. Das Bild zeigt die Geschäftsleitung der Betreibergesellschaft, die Pflegedienstleiterin Nicole Blinn, die Einrichtungsleiterin Petra Caesar, OB Peter Demmer und Büurgermeisterin Marion Jost beim Durchschneiden des roten Bandes

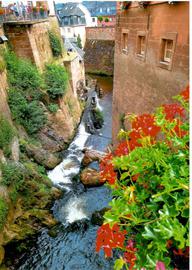

Larochette und Beaufort in Luxembourg

Am letzten Sonntag, 11.09.2022, fand die diesjährige Ganztagesfahrt des Verbandes der heimatkundlich-historischen Vereine Saarlouis e. V. nach Luxemburg statt. Die Studienfahrt ging in die Region Müllerthal, gelegen in der „Kleinen Luxemburger Schweiz“ und konzentrierte sich auf zwei Burgen, nämlich die Burg Larochette und Burg & Schloss Beaufort.

Foto : Guido Fontaine

Die auf einem Vorsprung des Luxemburger Sandsteins gelegenen Ruinen der Burg Fels (Larochette) überragen das Tal der Weißen Ernz, ein Nebenfluss der Sauer. Die flächenmäßig doch sehr große Burg wurde ursprünglich von den Herren von der Feltz erbaut, die gegen Ende des 12. Jahrhunderts Erbbannerträger des Hauses Luxemburg waren. Gegen Ende des 14. Jahrhunderts zählte man bis zu 5 herrschaftlichen Familien, die innerhalb des Schlosses wohnten und sich eigene Häuser (Küchen) errichteten.

Einzig das Kriechinger Haus ist inzwischen wieder vollständig renoviert und beherbergt heute gelegentlich Kunstausstellungen. Das früher wohl ebenso mächtige Homburger Haus, wie auch die sonstigen Teile der Burg, sind dem Materialbedarf der Ortsbevölkerung zum Opfer gefallen, die im Laufe der Jahrhunderte das Abbruchmaterial der Burg für die eigenen Hausbauten nutzten.

Für Fraulautern hat das Homburger Haus eine ganz besondere Bedeutung, weil dort Anfang des 14. Jahrhunderts die beiden Töchter Irmgard und Mathilde (Mechthild) Arnolds von Larochette die Brüder Friedrich (III) und Conrad, beides Herren zu Homburg, heirateten und das nach ihrer Linie benannte Haus auf dem Burgplateau bewohnten. Mechthild von Homburg heiratete in zweiter Ehe Reinhold von Saarbrück, hatte aber aus erster Ehe zwei Enkelinnen (Mechthild und Irmgard), die aus der Ehe ihrer Tochter Irmgard mit Johann von Hoheneck stammten und die beide um 1368 Kanonissen im Kloster Fraulautern waren.

Nach dem Mittagessen in der Brasserie „Beim Adelheid“ ging die Fahrt weiter nach Beaufort.

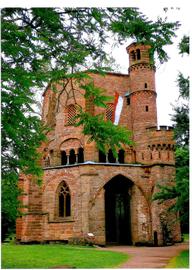

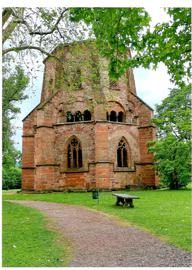

Die Burg der Herren von Beaufort, ebenfalls gelegen in der Kleinen Luxemburger Schweiz am Talrand der Hochebene von Beaufort (mit einer Höhe von 357 m), ist in vier verschiedenen Bauperioden entstanden. Aus einem ersten, wohl in der Mitte des 11. Jahrhunderts errichteten befestigten Wohnsitz wurde in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts eine größere Festungsanlage mit einem Bergfried in der Nordostecke und einer zum Tal gelegenen Vorburg, die mit einer 1,20 m starken Ringmauer umgeben war.

Foto : Guido Fontaine

In zwei weiteren Perioden wurden nach der Mitte des 14. Jahrhunderts stärkere Bewehrungen angelegt, indem die Burg mit massiven Türmen gesichert und die Mauern verstärkt wurden. Außerdem musste das Burginnere infolge der Aufteilung auf zwei herrschaftliche Familien um weitere Wohnhäuser erweitert werden.

Anfang der 1640er Jahre erlebte die Burg noch einmal verschiedene Umbauten im Renaissancestil.

Gleichzeitig wurde der Torbau im Osten noch einmal aufgestockt und um Räumlichkeiten erweitert, ebenso der südliche große Torturm, der um zwei Stockwerke auf 28 m erhöht wurde.

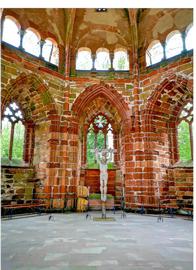

Foto : Guido Fontaine

Während sich der Autor dieses Berichtes alleine auf die Burg konzentrierte, besichtigten die restlichen Mitfahrer das Renaissanceschloss, das gleich daneben noch während des 30jährigen Krieges in den Jahren 1643-1649 von dem Luxemburger Gouverneur Jean Baron de Beck im Stil der französischen Renaissance aus Luxemburger Kalksandstein errichtet wurde.

Über die Führung durch dieses Schloss und die anschließende Verkostung eines ortstypischen Johannisbeerlikörs wird die zweite Vorsitzende des Vereins berichten, die im Auftrag des Stadtverbandes diese Studienfahrt hervorragend organisiert hatte.

Jean Baron de Beck erlebte die Fertigstellung seines Renaissance-Schlosses nicht, er fiel bei der Schlacht von Lens, sein Sohn beendete 1649 den Bau. Die benachbarte alte Burg verfiel und wurde als Steinbruch benutzt bevor sie 1850 vom Luxemburger Staat zum Kulturerbe erklärt wurde.

Seit1893 hat der Besitz Beaufort unter dem neuen Eigentümer Henri Even und dessen Schwiegersohn Joseph Linckels ein neues Aussehen bekommen. Das neue Schloss wurde restauriert und die Schäferei wurde zu einem landwirtschaftlichen Betrieb erweitert.

1928 ließ Edmont Linckels den Schutt aus der Burg und dem Brunnen entfernen und machte die Ruinen der Öffentlichkeit zugänglich.

Seit 1981 sind Burg und Schloss Eigentum des Luxembourger Staates, die letzte Besitzerin Madame Anne-Marie Linckel- Volmer behielt lebenslanges Wohnrecht.

Nachdem Madame mit 97 Jahren verstorben war, wurde das Schloss füur geführte Touren zugänglich gemacht. Durch die unveränderte Einrichtung und die liebevoll in jedem Raum arragierten frischen Blumen bleibt der

Foto : Nadja Ney

Geist von Madame erhalten und schafft eine wunderbare Athmosphäre, die die Besucher in ihren Bann zieht. Auch der Schöne Rosengarten ist einen Besuch wert.

Halbtagesfahrt nach Köllerbach

Am Freitag, dem 29. Juli 2022, veranstaltete der Verband der heimatkundlich-historischen Vereine Saarlouis e. V. seine jährliche Halbtagesfahrt, diesmal nach Köllerbach. Nach eigenständiger Anreise, traf man sich gegen 13:00 Uhr am Saarländischen Uhrenmuseum, das in „Uhrmachershaus“, einem vormaligen Bauernhaus, eingerichtet ist.

Die Bauern- und Uhrmacherfamilie Frantz hatte dieses Haus 1820 erbaut und dort einen landwirtschaftlichen Betrieb und eine Uhrmacherwerkstatt unterhalten. Das Museum besitzt eine stattliche Breite von Uhren jeglicher Verwendungsart und eine Vielzahl ausgefallener Besonderheiten. Einen hervorragenden Einblick in die alte Handwerkskunst vermittelt auch eine komplett ausgestattete historische Uhrmacherwerkstatt, in der sich auch die „Frantzen-Uhr“ von 1795 befindet.

In zwei Gruppen konnten die Teilnehmer bei exzellenter Führung die Entwicklung der Zeitmessung von der Antike bis zur Gegenwart an zahlreichen und wirklich seltenen Exponaten miterleben.

Nach einem kleinen Umtrunk ging es zu Fuß etwa 200 m weiter zur Burg Bucherbach, wo Burgenexperte Benedikt Loew, der Geschäftsführer des Verbandes, die Ortsgeschichte von Köllerbach und insbesondere die Geschichte der Burg Bucherbach anschaulich erläuterte und auf die Besonderheiten der Burg für das Köllertal hinwies.

Ohne weitere Pause wurde dann der Weg zur evangelischen Martinskirche in Kölln eingeschlagen, wo Prof. Dr. Joachim Conrad, der dort schon seit 35 Jahren als Pfarrer amtiert, detailliert auf die Geschichte der Kirche, ihre wirklich besondere, aber gut erforschte Baugeschichte und vorallem auch ihre Kunstwerke einging. Ganz besonders interessant waren die Ausführungen zu der mittelalterlichen Ausmalung des Chorraumes, die erst im Juni 1956 entdeckt und freigelegt wurden.

Der Chorbogen zeigt Szenen aus dem Leben des Hl. Martin von Tours, die erst 1957 freigelegt werden konnten. Die ursprüngliche Malerei war durch Mauernässe aber auch durch Änderungen im Rahmen der Kirchenerweiterung teilweise stark beschädigt, teilweise sogar ganz zerstört. Etwa 70 % der Ausmalung konnten jedoch durch sensible Restaurierung gerettet werden.

Eine Besichtigung der Kirche mit den Erläuterungen von Pfarrer Conrad ist ein echtes Erlebnis. Die Kirche besitzt Kunstschätze, die man ihr von außen nicht ansieht.

Festakt zur 160 Jahrfeier des Berg- und Hüttenarbeitervereins " St. Barbara" Saarlouis- Fraulautern 1861 e.V.

Am Freitag, dem 1.Oktober 2021, fand um 17:00 Uhr im Vereinshaus in Fraulautern der Festakt und damit der Höhepunkt des Jubiläumsjahres des Berg- und Hüttenarbeitervereins "St. Barbara", Saarlouis- Fraulautern 1861 e.V. statt, das begonnen hatte mit dem Festgottesdienst am Kirmesmontag (31. Mai 2021), sich fortsetzte am 10. Juli 2021 mit der Vorstellung des Jubiläumsbuches und wohl auch noch eine Barbarafeier und die Christliche Bergmette folgen lassen wird.

Nach dem Einmarsch der Fahnenabordnungen begrüßte der 1. Vorsitzende des Jubiläumsvereins Klaus Hiery die eingeladenen Gäaste, wobei die Vorstellung der Rednerin für die Festansprache - Ministerin für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr und stellvertretende Ministerpräsidentin - als Annegret Rehlinger unfreiwillig für allgemeine Heiterkeit und eine starke Beifallsbekundung sorgte, nicht zuletzt bei der so Angesprochenden.

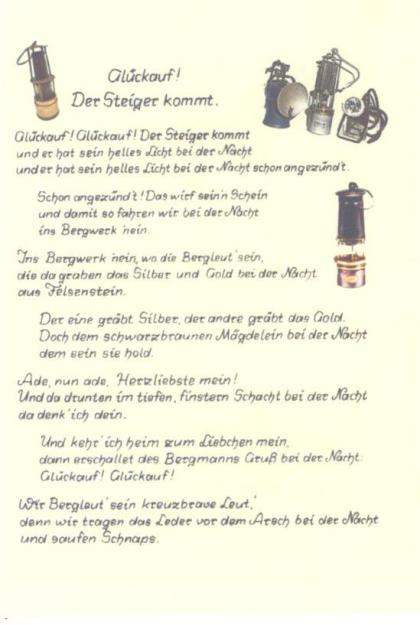

Die Ministerin griff in ihrer Rede auch die Anregung auf, das "Steigerlied" als "immatrierielles Saarländisches Weltkulturerbe" in die ensprechende Bundesliste aufzunehmen, um auch trotz und gerade wegen der Beendigung des Bergbaues an der Saar das Andenken an die Bergleute hoch zu halten. An dem Beifall war unschwer zu erkennen, dass dieses Anliegen bei den Bergleuten und ihren Familien breite Unterstützung findet. Das "Steigerlied" wird unten wiedergegeben.

Vertreter der befreundeten Bergknappschaft Johanngeorgenstadt e.V. Foto : Guido Fontaine

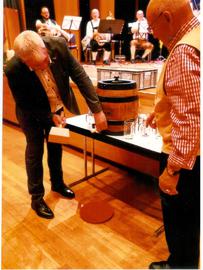

Nach einem erneuten Musikstück des Brass- Ensembles der Bergkapelle unter der Leitung von Hans-Georg Schmitt folgte die Gratulation der Gäste, die sehr zahlreich erschienen waren und sämtlich als Andenken an diese Feier und die Überbringung der Glückwünsche der von ihnen vertretenen Vereine ein Exemplar des Jubiläumsbuches erhielten. Die eindrucksvolle Feier wurde abgeschlossen durch den Steigermarsch und den obligatorischen Bergmannsschnaps.

Foto: Guido Fontaine Foto : Guido Fontaine

Nach einer kurzen Pause im Anschluss an diese offizielle Feier des Jubiläumsvereines wurde das "Fraulauterner Oktoberfest" mit dem Fassanstich durch Oberbürgermeister Peter Demmer eröffnet. Den musikalischen Teil übernahmen die Fraulauterner Musikanten unter der Leitung von Walter Schleich.

Vorstellung der Chonik des Berg-und Hüttenarbeitervereins "St. Barbara" Saarlouis- Fraulautern

Nachdem aus alten, im Jahre 2010 aufgefundenen Urkunden feststand, dass die in Fraulautern zusammengeschlossenen Bergleute im Jahre 1861 auf Montag der Fraulauterner Dreifaltigkeitskirmes ein Segensamt stiften wollten und der damalige Pastor Wehr beim Generalvikariat in Trier um die Genehmigung für dieses Amt nachsuchte, war klar, dass der Bergmannsverein Fraulautern im Zeitpunkt dieser Anfrage bereits existiert haben musste. Jedenfalls ist damit gesichert, dass der Berg- und Hüttenarbeiterverein St. Barbara 1861 Saarlouis-Fraulautern e. V., wie er sich heute nennt, in diesem Jahr seinen 160. Geburtstag feiern durfte. Die kirchliche Feier fand bereits an Kirmesmontag in der Pfarrkirche statt. Am 10. Juli 2021 wurde im Saal des Vereinshauses Fraulautern die zu diesem Jubiläum erstellte Chronik der Presse und der Öffentlichkeit vorgestellt. Neben der eigentlichen Vereinsgeschichte und einem Überblick über die Industrialisierung des Ortes Fraulautern sowie einer Chronik der Firma Meguin finden sich auch weitere interessante Aufsätze aus dem montanindustriellen Leben des Saarreviers.

Weiter zum Inhalt des Buches demnächst unter „Veröffentlichungen“.

160 Jahre Berg- und Hüttenarbeiterverein „St. Barbara“ Saarlouis-Fraulautern 1861 e. V.

Der Berg- und Hüttenarbeiterverein „St. Barbara“ Saarlouis-Fraulautern feiert am 31. Mai 2021 (Kirmesmontag) den 160. Jahrestag seiner Gründung mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche Hl. Dreifaltigkeit. Die Teilnahme am Gottesdienst ist nur möglich nach vorheriger Anmeldung im Pfarrbüro, Tel. 8 05 26. Der Verein lädt hierzu herzlich ein.

Die traditionelle Kirmesmontagveranstaltung im Vereinshaus muss aufgrund der gegebenen Umstände ausfallen.

Der Verein plant außerdem die Herausgabe eines Festbuches, das im Verlaufe des Monats Juni 2021 erscheinen wird.

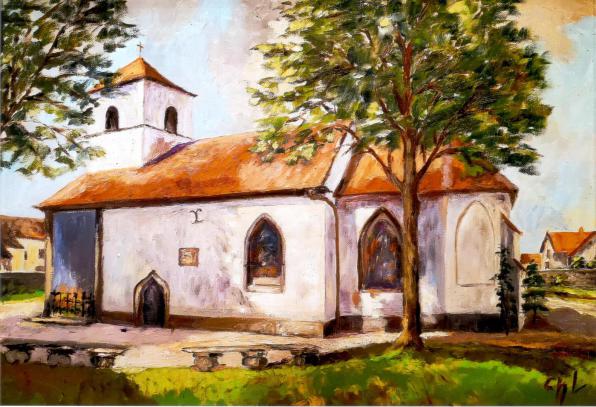

Fest der hl. Apollonia

Am vergangenen Sonntag, dem 9. Februar 2020, feierte man in Fraulautern das Fest der hl. Apollonia, der Namenspatronin der alten Fraulauterner Kirche auf dem Kirchhof. Schon im letzten Jahrhundert wurde an diesem Festtag in Fraulautern die „Kleine Kirmes“ gefeiert im Andenken an die frühere Wallfahrt, die man am Festtage der Heiligen nach Kirchhofen hielt. Bei der Apolloniakirche handelt es sich um die alte Pfarrkirche des Ortes Kirchweiler, die schon in der „Taxa generalis“ (bischöfliche Steuerliste im 14. Jahrhundert) als abgabepflichtig neben dem Kloster Fraulautern auftaucht. Diese Pfarrei findet sich auch in der sogenannten Mettlacher Wallfahrtsliste des 10. Jahrhunderts als „Lutrea wilre“.

Der romanische Turm stammt noch aus dieser frühen Zeit und hat viele Kriege überdauert; das Kirchenschiff musste in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts nach einem Brand neu errichtet werden, wurde dann mehrfach erneuert und ist auch nach dem 2. Weltkrieg neu erbaut worden.

In frühester Zeit dem hl. Petrus geweiht, erhielt sie erst im 16. Jahrhundert nach dem Wiederaufbau des Kirchenschiffes das neue Patrozinium der hl. Apollonia wahrscheinlich zu der Zeit, als Apollonia von Gressenich Äbtissin im Kloster Fraulautern war.

Foto: Guido Fontaine Statue der hl. Apollonia

Als nach dem Bau der Festungsstadt Saarlouis die Pfarrei Wallerfangen aufgelöst wurde, waren die Wallerfanger verpflichtet, am Apolloniatag nach Fraulautern zu wallfahrten, ebenso wie es andere Pfarreien freiwillig taten. Man zählte damals bereits mehr als 2.000 Pilger in dem Ortsteil Kirchhofen (Kirchhoven), der sich von dem Ortsteil Lautern, dem Klosterland, unterschied.

Diese Wallfahrten sind nach der Französischen Revolution in Wegfall geraten, zumal nach den Napoleonischen Kriegen Fraulautern auch dem Bistum Metz zugeordnet war und die Seelsorge während vieler Jahre durch Patres ausgeübt werden musste. Zudem wurde das Wallfahrtswesen durch kirchliche Verbote stark eingeschränkt. Das hinderte die Fraulauterner jedoch nicht daran, das Fest der hl. Apollonia weiterhin zu feiern und am Apolloniatag in der oberen Saarlouiser Straße (Kreuzung Klosterstraße/Schwalbengass) einen Kram- und Viehmarkt abzuhalten und eine „Kleine Kirmes“ zu feiern. Nunmehr im dritten Jahr wird dieses Fest in der Pfarrgemeinde wiederbelebt.

Um 9:30 Uhr fand an der Apolloniakirche eine Statio statt mit anschließender Prozession zur Pfarrkirche Hl. Dreifaltigkeit, wo um sich um 10:00 Uhr das Festhochamt anschloss.

Nach dem Hochamt fand in der Apsis der Kirche ein Pilgerfrühstück /Kirmesfrühstück statt, zu dem die Gottesdienstbesucher eingeladen waren.

Foto : Guido Fontaine Statio vor der Apolloniakirche

Fotos : Guido Fontaine Festhochamt in der Pfarrkirche Hl. Dreifaltigkeit

Vorstellung des Jahreskalender 2020

Der Verein für Geschichte und Heimatkunde Saarlouis-Fraulautern e. V. stellte am Donnerstag, den 14. November seinen Jahreskalender für das kommende Jahr 2020 vor. Um 18:00 Uhr versammelten sich im Torbogen Soubise nicht nur Mitglieder des eigenen Vereins sondern auch Geschichtsfreunde aus anderen Mitgliedsvereinen des Stadtverbandes. Auch die beiden Abgeordneten der CDU im Saarländischen Landtag Raphael Schäfer und Marc Speicher, beide auch sehr geschichtsinteressiert und in anderen Geschichtsvereinen engagiert, ließen es sich nicht nehmen, der Einladung Folge zu leisten.

Vorstellung des Kalenders durch den Vorsitzenden

Foto: Walter Federspiel

Der Vorsitzende stellte die einzelnen Kalenderblätter vor und konnte zu jedem der Abbildungen noch eine kurze Geschichte anfügen. In einem letzten Teil der Vorstellung wies er auf die besonderen Termine im Jubiläumsjahr 2020 hin, in welchem der Verein den 900. Stiftungstag des Klosters Fraulautern in gebührendem Rahmen feiern wird.

Wallfahrt zum Grab der Heiligen Oranna

Am Montag, dem 16. September 2019, beteiligten sich einige Mitglieder unseres Vereins an der Sternwallfahrt zum Grab der Heiligen Oranna nach Berus. Bei herrlichem Wallfahrtswetter war die Stecke für die inzwischen wallfahrserprobten Mitglieder (Mettlach, Trier, Santiago de Compostela) nicht allzu weit.

Foto: Guido Fontaine

Blick über die Gauhöhen: die Pilgergruppen sind in der Bildmitte wegen der Entfernung kaum zu erkennen

Die heilige Oranna war nach der Legende die Tochter des iroschottischen Vizekönigs Frochard und der Iveline und wirkte missionierend im Mosel-Saar-Raum, wo sie sich mit ihrer Gefährtin Cyrilla bei Berus niederließ. Der heilige Wendelinus soll ihr Bruder gewesen sein. Oranna soll zu Lebzeiten einen Jäger aus vornehmem fränkischen Geschlecht von einem Ohrenleiden geheilt haben. Seither gilt sie als Helferin bei Ohrenleiden, bei Kopfschmerzen und bei Schwindelanfällen. St. Oranna und ihre Gefährtin wurden nach ihrem Ableben in der Kirche von Eschweiler bestattet. Während der Ort im 30jährigen Krieg völlig unterging, blieb die Dorfkirche verschont und ist in der Gestalt der heutigen Oranna-Kapelle erhalten.

Im Jahre 1719 waren die Gebeine der beiden Gefährtinnen aus der Kirche von Eschweiler erhoben und in die Pfarrkirche St. Martin in Berus überführt worden.

St. Oranna gilt als Patronin Deutsch-Lothringens und wird im Deutsch-Französisch-Luxemburger-Raum stark verehrt. Auch von den Fraulauternern war die Orannawallfahrt immer stark besucht, vor allen Dingen von den jungen Frauen, die am „Dorannen-Tag“ nach Berus pilgerten, um die Heilige um einen Mann zu bitten.

Du Jungfrau, zarte Blume,

so hold, so schön, so rein;

Du Stern im Erdentume,

so klar wie Sonnenschein.

Wir zieh‘n zu deinem Grabe

und flehen himmelwärts:

O heilige Oranna,

hilf uns in Not und Schmerz!

Du Sproß vom Königsstamme,

weit kamst du übers Meer.

Es trug dich eine Flamme

von Liebe, rein und hehr.

Zu helfen und zu trösten,

war stets bereit dein Herz.

O heilige Oranna,

hilf uns in Not und Schmerz!

Trag unser Flehn und Bitten,

Oranna, hin zu Gott,

dess‘ Sohn für uns gelitten,

er lindre unsre Not.

Schenk, Herr, der Welt den Frieden

und tröste unser Herz.

O heilige Oranna,

hilf uns in Not und Schmerz!

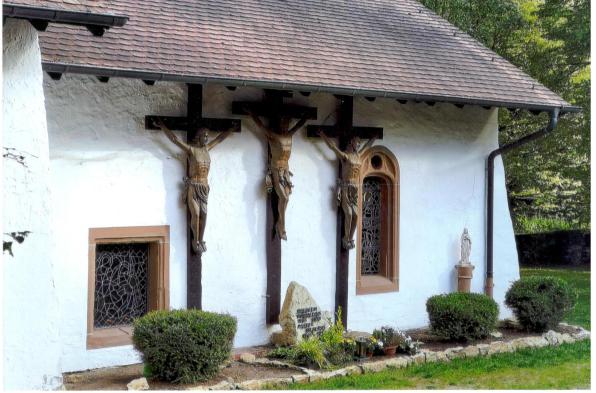

Sammeln der Pilger und geistlicher Begleiter vor der Oranna- Kapelle Foto: Guido Fontaine

Nachdem die verschiedenen Wallfahrtsgruppen eingetroffen waren, fand am Wallfahrtstage um 10:00 Uhr vor der Kapelle das Pilgerfesthochamt statt. Wegen der zahlreichen Pilger aus Frankreich und Luxemburg wurde der Gottesdienst zweisprachig gehalten.

St. Oranna -Kapelle Foto: Guido Fontaine

Wie bei jeder Wallfahrt üblich und auch notwendig, war nach dem Gottesdienst auch für Speis (Wallfahrtsweck mit Wursteinlage) und Trank (Wallfahrtsbier)bestens gesorgt.

Ob die Bitte um einen Mann auch heutzutage noch ihre Wirkung entfaltet, ist nicht bekannt geworden.

Kreuzigungsgruppe Foto: Guido Fontaine

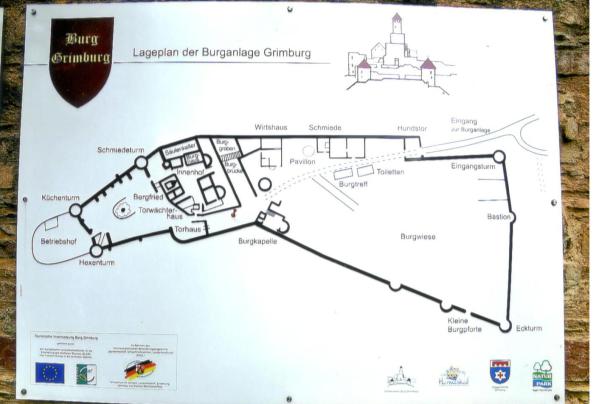

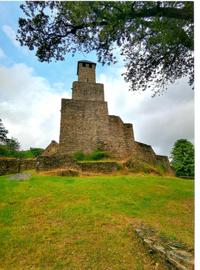

Stadtverband auf Burgenfahrt

Foto: Harald Weiler

Der Verband der heimatkundlich-historischen Vereine Saarlouis führte am Freitag, dem 19. Juli 2019, seine Halbtagesfahrt durch, die die Teilnehmer zur Burg Grimburg, nach Kell am See und nach Saarburg führen sollte.

Die Grimburg wurde von Erzbischof Johann I. (1190-1212) als Burg Grymberch erbaut an einer Stelle, wo schon die Edelherren von Saarbrücken um das Jahr 1150 eine Burg besaßen, um den Handel insbesondere auf der „Weinstraße“ von Mehring auf den Hochwald zu schützen, natürlich auch gegen Erhebung des entsprechenden Wegezolls.

Foto: Guido Fontaine Foto: Guido Fontaine

Die Burg hatte eine feste Besatzung von 10 Mann, die von Fall zu Fall auch variiert werden konnte. Um 1330 wurde unter dem Trierer Kurfürsten Balduin von Luxemburg das Amt Grimburg gegründet mit einer Herrschaft über 40 Dörfer. 1332 wurde durch König Ludwig dem Bayer das Stadtrechtsprivileg verliehen. 1522 besetzt Franz von Sickingen auf seinem Zug von St. Wendel nach Trier die Grimburg, ohne sich dort jedoch länger aufzuhalten.

In den Reunionskriegen nach 1683 wird die Grimburg von französischen Soldaten geplündert und in Brand gesetzt.

Foto: Guido Fontaine

Foto: Guido Fontaine

Die sehr stark zerstörte Grimburg wurde nach Gründung des Fördervereins Burg Grimburg im Jahre 1978 mustergültig restauriert, soweit es die Umstände und die finanziellen Mittel erlaubten (Aufbau des Burghauses, des Bergfrieds und des Hexenturms.

Foto: Guido Fontaine

Mit einer sehr fachkundigen Führung wurde ein Rundgang durch die Burg durchgeführt, wobei die Teilnehmer auch wichtige Details aus dem Leben der Burgherren in der damaligen Zeit erfuhren.

Foto: Guido Fontaine Foto: Guido Fontaine

Anschließend führte die Weiterfahrt nach Kell am See, wo auf der Terrasse des „Haus am See“ bei herrlichem Wetter getafelt wurde.

Foto: Harald Weiler

Nach dieser Mittagspause ging es weiter nach Saarburg, wo nach einer kurzen Besichtigung des Amüseums eine Führung durch den Ort unter der Überschrift „Der Kurfürst, seine Burg und der Saarwein“ stattfand mit Stadtrundgang, Burgbesichtigung und anschließender Weinprobe. Alternativ konnte man sich auch in Saarburg in einem der vielen Eiscafés abkühlen. Immer wieder interessant ist auch der Wasserfall des Leukbaches, der mitten in der Stadt die Mühlräder antreibt.

Foto: Guido Fontaine Foto: Guido Fontaine

Die Rückankunft war pünktlich um 18:30 Uhr an der Stadtgartenhalle in Saarlouis.

Wallfahrt nach Mettlach

Auch in diesem Jahr nahmen bei eigentlich gutem Pilgerwetter wiederum einige Mitglieder des Vereins, teils zu Fuß, teils motorisiert, an der Wallfahrt zum Grab des Hl. Lutwinus in Mettlach teil. Es war in diesem Jahr die XVII. Wallfahrt nach ihrer Wiedereinführung durch Pfarrer Hans-Thomas Schmitt, Mitglied unseres Vereines.

Foto: Guido Fontaine Pfarrkirche St. Gangolf

Um 14:00 Uhr war für die Fußpilger die Statio in der Kirche in St. Gangolf. Nach einer kurzen Einstimmung auf die letzte Wegstrecke gingen von dort einige der Pilger die letzten 9 km an der Staustufe in Mettlach vorbei entlang der Saar bis zum Wallfahrtsort. Diese Version der Wallfahrt ist besonders geeignet für Fußwallfahrer, die mit dem PKW anfahren, jedoch, wie es sich für eine Wallfahrt eigentlich gehört, eine letzte Wegstrecke in Gemeinschaft mit anderen Pilgern zu Fuß zurücklegen wollen.

Evangelist Johannes

Foto: Guido Fontaine

Zwar hielt der bedeckte Himmel erkennbar einige vorher nur Halbentschlossene von ihrem Plan ab, so dass das Pilgeraufkommen in Mettlach in diesem Jahr nicht sehr hoch war. Die Straßencafés, Eisdielen und Gaststätten in der Freiherr-vom-Stein-Straße in Mettlach und daneben waren nicht so stark frequentiert wie in den Jahren zuvor.

Foto: Guido Fontaine Alter Turm Foto: Guido Fontaine

Der Tag in Mettlach war aber dennoch ein echtes Wallfahrtserlebnis durch das immer wieder beeindruckende Pilgeramt.

Außerdem gibt es in Mettlach auch sonst einiges zu sehen.

Foto Guido Fontaine Foto: Guido Fontaine

Foto: S. Schäfer

Unsere kleine Pilger- Gruppe 2019 - Erschöpft aber fröhlich freuen wir uns schon auf nächstes Jahr.

Jahresfahrt des Vereins für Heimatkunde Neuforweiler - die Schlösser Meinsberg und Sierck in Lothringen

Foto: Guido Fontaine

Am Samstag, den 25. Mai 2019, führte der Verein für Heimatkunde Neuforweiler seine diesjährige Tagesfahrt durch unter der Überschrift „Die lothringischen Schlösser Malbrouck und Sierck sowie Luxemburgs historische Altstadt“. Weil auch in diesem Jahr wegen kurzfristiger Absagen der Bus nicht besetzt war, konnten wiederum einige Mitglieder unseres Vereines an dieser bei wunderbarem Wetter angetretenen historischen Erkundungsfahrt teilnehmen.

Um 8:20 Uhr traf man sich an der Kirche in Neuforweiler und konnte nach dem obligatorischen Gruppenfoto pünktlich zur Weiterfahrt nach Burg Meinsberg starten. Nach knapp einstündiger Busfahrt kam man auf dem Burgplateau (sprich: Busparkplatz) an und packte zunächst einmal das „Bedôfinger Frühstück“ aus. Wie die Insider bereits wissen, besteht dieses Frühstück aus frischem Weck und ¼- Lyonerring oder wahlweise Rohesser. Zwei Sorten Bier bei den Herren und gekühlter Crémant für die Damen sorgten für die Hochstimmung vor der Besichtigung von Burg Malbrouck.

Foto: Guido Fontaine Foto: Guido Fontaine

Foto: Guido Fontaine

Die Burg wurde als Burg Meinsberg von Arnold dem VI. von Sierck in den Jahren 1419- 1434 auf dem Meinsberg bei Manderen errichtet. Er war der Vater von Jakob von Sierck, der 1439 (gegen starke Konkurrenz) zum Erzbischof von Trier gewählt wurde. Von Kaiser Friedrich III. wurde die Herrschaft 1442 zur Reichsgraf-schaft erhoben.

Enge verwandtschaftliche Beziehungen bestanden zu anderen Herrschaften aus dem saarländischen Grenzraum, so zur Herrschaft Montclair wie auch zur Herrschaft Siersberg.

Foto: Guido Fontaine

Den heutigen Namen Malbrouck erhielt die Burg erst durch ein Geschichtsereignis im Spanischen Erbfolgekrieg. Der englische Feldherr John Churchill, 1. Duke of Marlborough, marschierte 1705 von Trier aus an der Mosel gegen Frankreich, wurde aber im Siercker Raum von dem französischen Marschall Claude Louis Hector de Villars trotz erheblicher Unterzahl aufgehalten. Marlborough wählte die Burg Meinsberg als Hauptquartier, was ihm jedoch kein Glück brachte, denn bald löste sich seine Armee wegen Nachschubproblemen auf und Marlborough musste flüchten. Der heutige Name Malbrouck stellt also die französische Sprechweise des englischen Namens dar.

Foto: Guido Fontaine

Foto: Guido Fontaine

Foto: Guido Fontaine Foto: Guido Fontaine

Nach dem vorzüglichen Mittagessen in Perl (Restaurant Moselbrück) kam man gegen 14:00 Uhr in Sierck-les-Bains an gelegen im Dreiländereck Frankreich-Luxemburg-Deutschland.

Foto: Guido Fontaine

Der Ort Sierck entstand um eine Burganlage, die von den Herren von Sierck im 10. oder 11. Jahrhundert errichtet wurde und den Handelsweg an der Mosel kontrollieren und sichern sollte. Einer der berühmtesten Männer aus dem Geschlecht derer von Sierck ist Jakob I. von Sierck, später Erzbischof von Trier, der als Gründer der dortigen Universität gilt. Der Vater Arnold VI. von Sierck war verheiratet mit Elisabeth, die aus dem Hause Bayer von Boppard (Rhein) stammt, das durch Allianzen im lothringisch-luxemburger Raum wie auch durch seine beiden Bischöfe von Metz hohes Ansehen erwarb. Im 16. Jahrhundert heiratete Claudine Bayer von Boppard Jean IV. von Wiltz und wurde Mutter der Fraulauterner Äbtissin Johanetta de Wiltz (ab 1606). Claudine Bayer de Boppard starb knapp zwei Monate nach der Erhebung ihrer Tochter zur Äbtissin in Fraulautern und wurde in der Pfarrkirche zu Pachten beerdigt.

Foto: Guido Fontaine

Die Burganlage hoch über der Stadt wurde im Rahmen einer Führung besichtigt, die uns zu allen wichtigen Orten der Burganlage führte, wobei auch sämtliche Nachfragen aus der Reisegesellschaft von der Führerin ausführlich beantwortet wurden.

Foto: Guido Fontaine Foto: Guido Fontaine

Nach dem doch etwas anstrengenden Rundgang wurde die Fahrt fortgesetzt nach Luxemburg, wo der dreistündige Aufenthalt zur weiteren Verfügung stand. Die Einen nutzten die Zeit zu einem Besuch des Bischofsgottesdienstes in der Kathedrale; die Anderen nutzten die Zeit zu einer Erfrischung in der Altstadt oder zum Shoppen.

Die Rückankunft in Neuforweiler war pünktlich. Im Ergebnis eine Superfahrt mit hohem Weiterbildungspotenzial, vorbildlich geplant von Michael Hoen und Cindy Mathis.

Da kann man sich nur auf die nächste Fahrt im kommenden Jahr freuen.